기후 문제 해결에 필요한 희토류의 대가는 누가 치룰까 [기훗기훗]

2025년 11월 첫 번째 주 기훗기훗에서는 '희토류'에 대해 다룹니다. 지난 10월 9일에 중국이 희토류 수출 통제를 발표하면서, '글로벌 희토류 전쟁'이라는 말까지 나왔죠. 지금은 일시 휴전한 모양새입니다. 희토류가 현재 전 세계 산업에 얼마나 중요한지 보여주는 사건이었습니다.

희토류의 산업적 중요성 뒤에는 환경 문제가 숨어 있습니다. 희토류는 막대한 환경오염을 발생시키며 생산되는 물질입니다. 살아지구는 주요 기사와 연구를 중심으로 희토류의 환경오염 문제를 조명해 보려 합니다.

🐤기훗기훗 한마디

우리가 일상적으로 사용하는 전기를 생산하거나 전기차 등 제품에 꼭 필요한 희토류에 대한 불편한 이야기를 하는 건 죄책감을 유발하려는 게 아닙니다. 다만 살아지구는 우리가 사용하는 전기나 물건들이 세상에 어떤 찌꺼기를 남기는지, 그 찌꺼기가 누구를 위협하는 알아야 최선의 선택을 할 수 있다고 믿기 때문입니다. 특히 사회 전체가 '비용이 더 드는 선택'을 하려면 정확한 정보, 그리고 서로에 대한 이해가 필수적입니다.

✳️ 희토류란

= 말번 파날라티칼

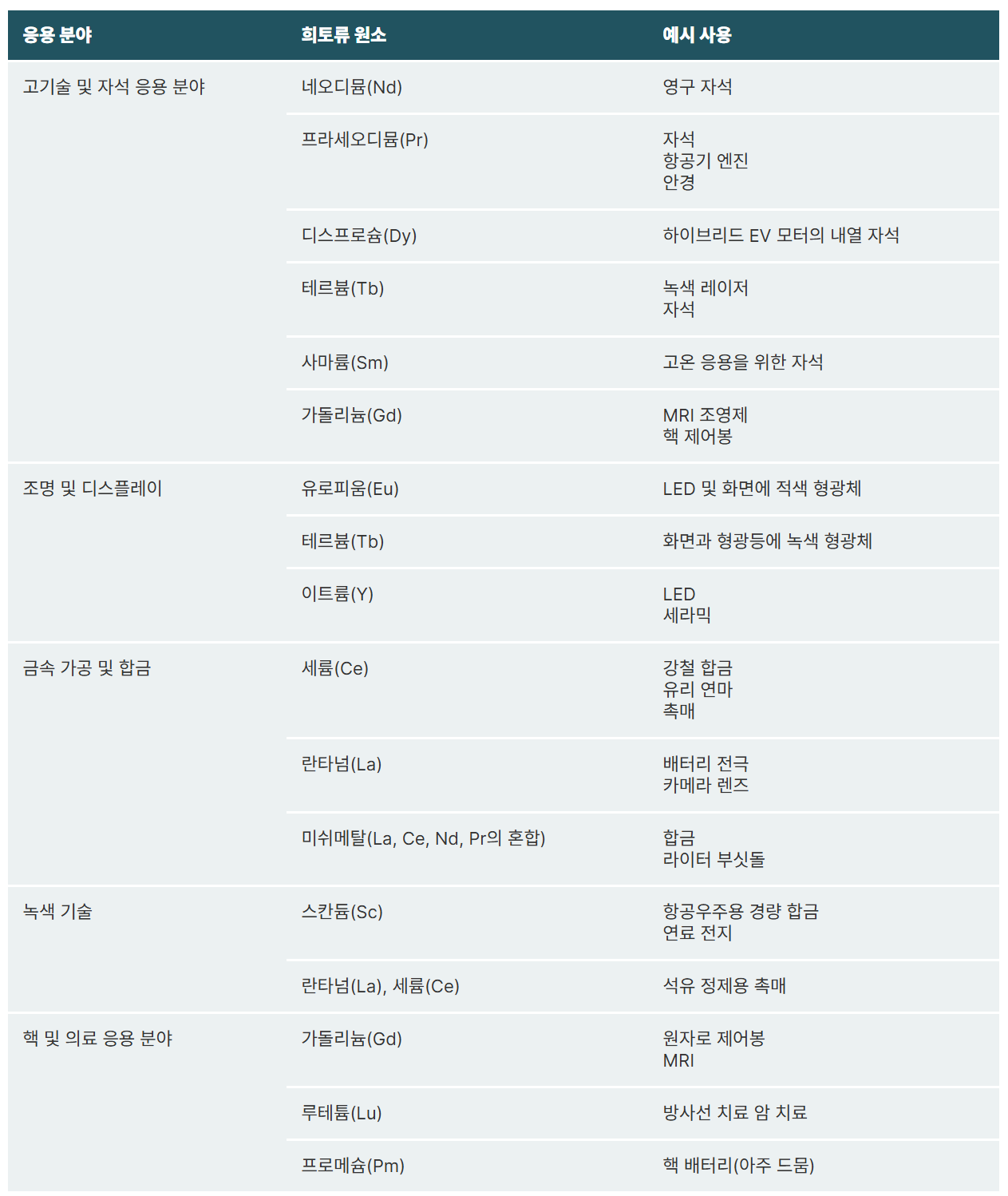

'희토류'라는 이름은 희귀한 흙이라는 뜻입니다. 영어로는 'Rare Earth Elements'라고 부릅니다. 일반적으로 란타넘족 원소 15가지와 스칸듐, 이트륨까지 총 17개의 금속 원소를 보통 희토류라고 부릅니다. 국가에 따라 더 많은 종류를 포함하는 경우가 있죠.

그런데 희토류는 금이나 다이아몬드처럼 양 자체가 적거나 찾기 매우 힘든 건 아닙니다. 희토류는 흙 속에 굉장히 적은 비율로 들어 있는데요. 우리가 쓸 수 있는 형태로 만들기가 어렵습니다. 각종 화학물질을 써서 흙으로부터 희토류를 분리해내야 하죠. 그래서 여기저기 있지만 희귀하다고 불리는 겁니다.

희토류는 에너지 전환, 전기차 확대 등에 꼭 필요한 자원입니다. 예를 들어 풍력 터빈에는 네오디뮴, 프라세오디뮴 등의 희토류가 필요하고 전기차의 모터에는 네오디뮴과 사마륨이 많이 필요합니다.

✳️ 희토류를 만드는 과정

= <Not So “Green” Technology: The Complicated Legacy of Rare Earth Mining> 하버드비즈니스리뷰 2021년 8월

전기자동차는 기존 내연기관 차량에 비해 6배 많은 광물이 필요합니다. 풍력발전소는 천연가스(LNG)발전소에 비해 9배 많이 필요하고요. 국제에너지기구(IEA)는 희토류 수요가 2040년에 현재의 6배에 달할 걸로 예상했습니다.

희토류의 양 자체가 적지는 않다고 말씀드렸죠. 다만 흙 속에 섞인 비율이 적은 거라고요. 흙 속에 있는 희토류를 얻으려면 화학물질을 써야 합니다. 그런데 이 과정에서 엄청나게 많은 폐기물이 나옵니다. 먼지, 독가스, 독성 폐수, 방사성 폐수가 나오는데요. 희토류 1톤을 생산하려면 이런 독성 폐기물이 2000톤 나온다고 합니다.

희토류를 채굴하는 방법으로는 크게 2가지가 있는데, 모두 지역 사회와 주변 지역을 심하게 오염시킵니다. 유독성 폐기물도 막대하게 나옵니다.

1번째 방법은 희토류가 있는 토지에서 겉에 있는 흙을 걷어냅니다. 그리고 물을 끌어와 연못을 만듭니다. 이 연못에 원하는 희토류를 녹일 수 있는 화학물질을 첨가합니다. 2번째 방법은 땅 속에 직접 화학물질을 주입하는 겁니다. 플라스틱 중 PVC라는 재질의 파이프와 고무 호스를 땅 속에 박아 화학물질을 넣는 거죠.

✳️ '느슨한 환경 규제'로 희토류 패권, 피해로 돌아오다

= <China Wrestles with the Toxic Aftermath of Rare Earth Mining> YaleEnvironment360 2019년 1월

중국은 지난 수십 년간 중국이 전 세계 희토류 공급을 장악했습니다. 그 비결은 자원의 풍부함이 아니라 '환경 비용의 무시'였습니다.

서구 국가들은 방사성 폐기물 처리 비용과 엄격한 환경 규제로 인해 1990년대와 2000년대 초반 희토류 광산을 폐쇄했습니다. 그러나 중국은 그 비용을 기꺼이 '희생'하며 시장을 독점했습니다. 중국의 저렴한 희토류 가격은 사실상 자국의 환경을 담보로 한 것이었습니다.

그 결과는 참혹합니다. 중국의 두 주요 희토류 생산지는 심하게 오염됐습니다.

1. 간저우: '벗겨진 산' (중(重)희토류 생산지)

중국 남부 간저우에서는 '현지 침출(in-situ leaching)' 공법이 사용되었습니다. 광부들은 산 정상에 구멍을 뚫고 황산암모늄 등의 화학물질을 주입해 흙을 녹여 희토류를 추출했습니다. 이 방식은 산 전체를 '뼈까지 벗겨내어' 초목과 농작물이 죽은 붉은 점토의 불모지로 만들었습니다. 화학물질과 함께 흘러나온 중금속, 방사성 물질은 강과 지하수를 오염시켰습니다.

2. 바오터우: '독극물 호수' (경(輕)희토류 생산지)

중국 북부 바오터우에는 10㎢(약 390만 평)에 달하는 거대한 '광미댐(웨이쾅댐)'이 있습니다. 이곳은 철강 공장과 희토류 정제소에서 나온 방사성 물질과 독성 화학물질이 뒤섞인 슬러지 폐기물 호수입니다. 이 독성 폐기물은 그대로 지하수로 스며들고, 마르면 유독성 먼지가 되어 인근 지역을 덮쳤습니다.

중국 정부는 뒤늦게 이 '독성 후유증'을 해결하기 위해 고군분투했습니다. 간저우 지역 복원에만 수십억 달러(약 55억 달러 추산)가 투입되는 등 막대한 정화 비용이 발생했습니다.

독성 폐기물 문제 해결은 천문학적인 비용만큼이나 기술적으로도 거대한 난관에 부딪혔습니다. 해당 기사는 '이미 산성 화학물질로 죽은 땅이 되어버렸다'고 표현하고 있습니다.

오염된 지하수와 강물을 정화하는 것 역시 수십 년간 축적된 중금속과 방사성 물질을 완벽히 제거하기란 어렵습니다. 바오터우의 거대한 '독극물 호수'는 규모가 너무 커서 그 자체로 정화의 가장 큰 걸림돌이며, 유독성 먼지가 바람에 날려 2차 피해를 유발하는 것을 막는 것조차 버거운 실정입니다.

중국 정부의 뒤늦은 개입은 또 다른 문제를 야기했습니다. 정부는 수천 개에 달하는 불법 소규모 광산들을 폐쇄하고 국영기업으로 통폐합하는 강력한 단속을 실시했습니다. 하지만 이 과정에서 생계를 잃은 농민과 광부들의 문제는 해결되지 않았습니다. 또한 단속은 이미 발생한 오염을 정화하는 것이 아니라 '추가 오염'을 막는 수준에 그쳤으며, 이미 숲과 농지를 잃은 지역 사회의 근본적인 회복은 요원한 상태입니다.

결국 희토류 패권의 대가는 막대한 정화 비용뿐만 아니라, 회복 불가능한 생태계와 파괴된 공동체라는 지울 수 없는 상처로 남게 되었습니다. 결국, 과거에 무시했던 '환경 비용'은 언젠가 돌아옵니다.

✳️ 환경오염의 확장, 라오스로 이전된 피해

= <Rare earth mining expands into Laos, threatening entire Mekong River> 몽가베이 2025년 10월

중국에서 환경 문제가 발생하고, 중국 정부는 환경 오염을 단속하기 시작했습니다. 그래서 희토류 생산은 동남아시아 지역까지 확장하는 모양새입니다. 그리고 각 지역에서 똑같은 지역 주민 건강 문제에 더해 열대우림 파괴까지 일으키고 있죠. 가장 큰 피해 지역 중 하나가 바로 라오스입니다.

라오스에서는 희토류 채굴이 공식적으로 불법입니다. 그런데 2022년 이후 라오스 전역에서 최소 27개의 새로운 희토류 광산이 문을 열었으며, 이들 대부분은 보호 구역 내에 자리 잡고 있습니다. 이 광산도 미국 싱크탱크가 발견한 겁니다. 무법 광산은 중국 투자자들의 지원을 받는 채굴 작업이 지방 정부 수준의 허가를 받아 암암리에 성행하고 있습니다.

문제는 이 광산 중 15개가 메콩강 유역(남칸강, 남응힙강 등)에 위치해 있다는 점입니다. 이 광산들은 과거 중국 남부를 오염시켰던 것과 동일한 '현지 침출' 방식을 사용, 독성 화학물질을 그대로 강으로 쏟아내고 있습니다.

이 오염 물질은 메콩강의 지류를 통해 하류로 흘러가며, 5천만 명 이상의 생계를 책임지는 메콩강 전체 생태계를 위협하고 있습니다. 이미 2024년 라오스 북동부에서는 화학물질 유출로 강물의 시안화물 수치와 산성도가 급증해 물고기가 대량 폐사하고 36개 마을이 피해를 입었습니다.

결국 중국의 환경 규제 강화는 문제의 근본적인 해결이 아닌, 규제가 더 약하고 영향력 행사가 쉬운 이웃 국가(라오스, 미얀마)로 오염 산업을 이전시키는 결과를 낳았습니다. 라오스는 희토류 수출액 전량을 중국에 보내며, '희토류 패권'의 새로운 희생양이 되고 있습니다.

✳️ 사람 뿐 아니라 숲과 토지를 망친다

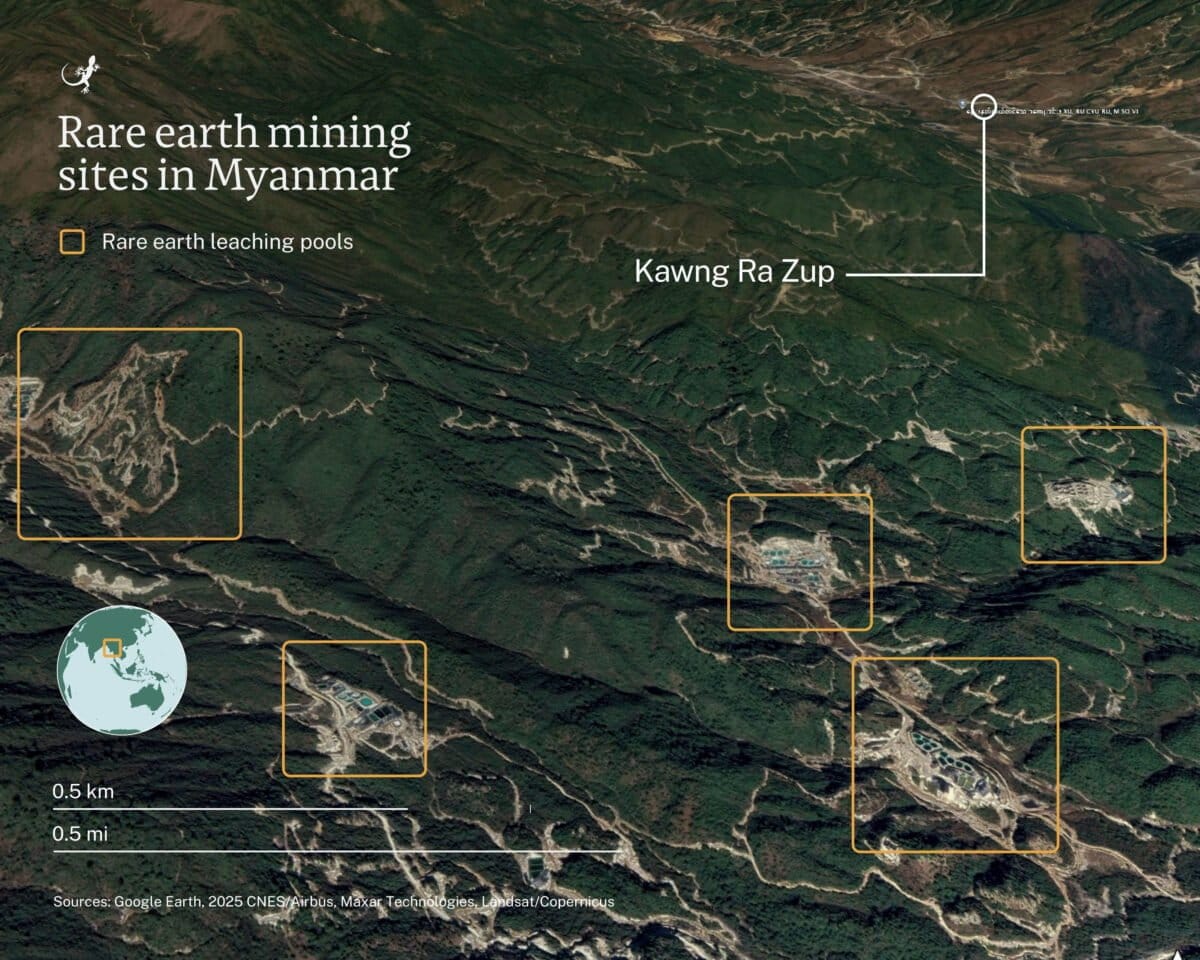

= <Satellite data show burst of deforestation in Myanmar rare earth mining hotspots> 몽가베이 2025년 9월

중국의 희토류 채굴 오염이 국경을 넘는 현상은 라오스뿐만이 아닙니다. 미얀마 북부 카친(Kachin)주는 현재 희토류 불법 채굴로 인한 대규모 산림 파괴의 중심지가 되었습니다.

몽가베이는 위성 데이터를 분석하여, 2021년 군부 쿠데타 이후 중국 국경과 인접한 미얀마 특정 지역에서 산림 파괴가 폭발적으로 증가했음을 보여줍니다.

미얀마에서는 무법 채굴이 일어나고 있습니다. 이 지역은 미얀마 군부(Junta)의 통제에서 벗어난 소수민족 무장 단체(카친 독립군 및 관련 민병대)가 장악한 곳입니다. 사실상 '법이 없는' 상태에서 중국의 수요를 맞추기 위한 불법 채굴이 성행하고 있습니다.

중국 투자자들은 자국의 미미한 환경 단속마저 피하고자 이곳으로 몰려들었습니다. 이들은 산 전체를 깎아내고 황산암모늄과 같은 독성 화학물질을 쏟아붓는 '현지 침출' 방식을 그대로 사용하고 있습니다.

매체 분석에 따르면 위성 사진은 불과 몇 년 만에 수천 헥타르의 울창한 숲이 독성 화학물질이 고인 수백 개의 침출 연못과 붉은 흙더미로 변해버린 충격적인 모습을 보여줍니다.

이 독성 폐기물은 미얀마의 생명줄인 에야와디강의 핵심 지류로 흘러 들어가 광범위한 생태계 파괴와 식수원 오염을 유발하고 있습니다.

특히 미얀마에서 희토류 채굴은 단순히 환경 문제를 넘어 분쟁의 자금줄 역할을 하고 있습니다.

✳️ 그나마 있는 대안은 재활용

= <희토류 재활용이 필요한 때> 한국과학기술기획평가원 2024년 1월

지금까지 희토류의 생산과 유통 과정 때문에 발생하는 심각한 환경 오염과 지정학적 문제를 살펴봤습니다. 대안은 없을까요? 재활용으로 사용량을 줄일 순 있지만 아직까진 한계가 큽니다.

수입국 다변화, 대체재 개발과 함께 '희토류 재활용'을 대안으로 제시합니다. 사용 후 버려진 폐제품(전기차 모터, 하드 드라이브 등)에서 희토류를 회수해 다시 사용하는 겁니다.

희토류 재활용은 새로운 광산을 개발하는 것보다 오염 물질 발생량을 줄일 수 있습니다. 또한, 첨단 제품 가공 과정에서 발생하는 탄소 발생량도 감소시킬 수 있어, 장기적으로 기후변화 위기 대응과 자원 순환형 생태계 구축에 필수적입니다.

경제적으로도 도움이 됩니다. 희토류 전량을 수입에 의존하는 한국 입장에서 재활용은 매력적인 대안입니다. 갑자기 공급이 끊기는 상황에 대비할 수 있어서죠. 예를 들어 폐기한 전기차 1대에서 약 0.3~0.8kg의 희토류를 회수할 수 있다면, 중요한 자원이 됩니다.

하지만 희토류 재활용은 말처럼 쉽지 않습니다. 현실적인 장벽이 있습니다.

재활용 공정(전처리-추출-원소 분리)은 광산에서 채굴하는 방식만큼 복잡합니다. 폐제품 속 희토류 함유량이 워낙 적어 회수가 쉽지 않고, 공정 효율과 폐기물 처리 비용을 고려하면 광산 채굴보다 경제성이 낮을 수 있습니다.

이 때문에 한국은 아직 관련 투자가 충분하지 않아 상용화 공정을 운영 중인 재활용 기업이 없는 실정입니다. 반면 일본은 2010년 중국의 수출 금지 조치 이후 정부 주도로 기술 개발을 강화해 현재 최고 기술을 가진 나라가 됐습니다.

기훗기훗 뉴스레터 재밌게 보셨나요?

혹은 보다가 거슬리는 게 있었나요?

살아지구에 피드백을 남겨주세요.

임병선 기자 bs@disappearth.org 메일 보내기