10월 3주차 기훗기훗

날이 갑자기 추워졌습니다. 그간 더위로 지구가열화를 온 몸으로 체험하다가 기후 관련 관심도가 줄어드는 시기기도 한데요. 그런데 국내에 환경 관련 소식이 많았습니다. 이슈가 워낙 쌓여 있는데, 해결되지 않아 지속되는 중입니다. 그럴수록 우리가 할 수 있는 가장 좋은 건 계속 지켜보는 일입니다.

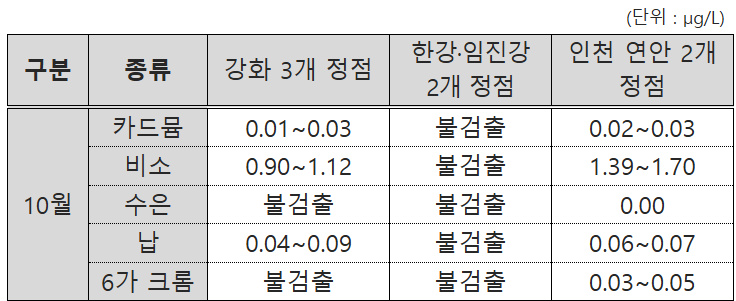

❇️ 북한 평산 우라늄공장 폐수? 10월도 이상 없음

= 원자력안전위원회 10월 20일

앞서 2025년 6월부터 일부 인터넷 커뮤니티와 언론을 중심으로 북한 평산에 있는 우라늄 정련공장에서 폐수를 예성강으로 무단으로 흘려보냈다는 의혹을 제기한 바가 있습니다. 그래서 강화도까지 폐수가 흘러들어가 해변에서 이상 방사능 수치가 발견된다는 사람들이 있었죠. 당시에도 원자력안전위원회는 강화도까지 방사성 물질 감시 중인데, 이상 수치가 나타난 적이 없다고 했었죠. 이때 우라늄 농도를 재진 않았으나, 다른 방사성 물질이 나타나지 않으므로 폐수 무단 방류에 의한 영향은 없었다고 진단한 겁니다.

이후 원자력안전위원회는 7월부터 우라늄 수치도 재서 모니터링 결과를 공개해 왔습니다. 그리고 10월에도 이상 없다는 조사 결과가 나왔습니다. 우라늄은 자연 상태에도 존재하기 때문에 평상시와 같은 수준으로 나왔고, 카드뮴이나 비소 같은 중금속도 기준 미만이거나 아예 검출되지 않았습니다.

|

| (단위 : ppb) | |||

구분 | 강화 3개 정점 | 한강·임진강 2개 정점 | 인천 연안 2개 정점 | ||

10월 | 0.094~0.944 | 0.076~0.142 | 1.479~3.237 | ||

9월 | 0.099~0.760 | 0.054~0.106 | 1.652~2.328 | ||

8월 | 0.505~1.398 | 0.063~0.282 | 2.827~2.915 | ||

7월 | 0.630~1.993 | 0.087~0.122 | 2.541~3.211 | ||

❇️ 유리창 충돌 조류, 광주에서만 1년 200마리 구조

= 경향신문 10월 20일

새들은 유리창에 잘 부딪힙니다. 주변 환경을 반사하거나, 너무 투명해서 장애물로 인식하지 못하기 때문입니다. 강하게 부딪힌 새는 회복하지 못하고 죽는 경우도 많습니다.

광주광역시 야생동물구조관리센터는 SNS를 통해 지난 3월부터 9월까지 야생동물 556마리를 구조했다고 밝혔는데요. 여기에는 천연기념물인 팔색조, 수리부엉이, 새매, 남생이 등도 있었죠.

올해 기준 지난 9월까지 가장 많은 구조 원인은 새끼 때 어미를 잃은 동물들이 289마리로 가장 많았습니다. 그 다음으로는 유리창이나 방음벽에 충돌한 조류가 123마리로 두 번째입니다. 충돌의 경우 매년 200마리 정도 수준이라고 합니다.

🐤기훗기훗 한마디

그리고 이 수치들은 광주광역시만 기준으로 한 겁니다. 또 발견되지 않는 곳에서도 많은 조류들이 유리에 충돌하고 있겠죠.

❇️ 의전 때문에 죽은 황새, 부검하기로

= 경향신문 10월 20일

최근 경남 김해시가 화포천습지 과학관 개관식을 열며 그 기념으로 황새 3마리를 방사하는 행사를 곁들였습니다. 지난 15일(수요일)에 발생한 사건이죠.

황새는 시장과 국회의원 등이 연설하는 동안 케이지 안에서 1시간 40분을 대기했고, 방사를 하는 시점에 황새 1마리가 죽었습니다. 자세한 사인은 아직 밝혀지지 않았으나 환경단체 등은 더운 케이지 안에서 오래 대기하다 탈진한 것으로 의심하고 있죠. 이에 최근 한 민원인이 홍태용 김해시장과, 담당 공무원, 수의사 등을 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 고발하기도 했습니다.

국가유산청과 김해시는 황새를 부검하기로 했습니다. 사인을 정확히 밝힌다는 건데요. 김해시 측은 황새가 죽은 시기가 무더운 날씨가 아니었고, 그 전에도 케이지에서 6시간 동안 이동한 적이 있어 원인을 정확히 밝혀야 한다는 입장입니다.

❇️ 광주SRF 인근 고등학교, 학생 절반 '악취 경험'

= 뉴시스 10월 20일

광주SRF 생산시설 인근에 있는 광주광역시 남구 인성고등학교 학생 465명 중 259명이 악취를 경험한 적이 있다는 설문조사 결과입니다. 임미란 광주광역시의원이 진행한 조사인데요. "SRF시설 추정 악취를 느낀 적이 있느냐"는 질문이었습니다.

저번 주에도 전해드렸지만 SRF는 폐기물을 태울 수 있는 연료로 가공해서 전기를 생산하는 연료로 쓰는 방식입니다. 주민들의 반대로 SRF 생산 시설이 멈췄고, 이로 인해 포스코이앤씨와 광주광역시가 대립하는 상황입니다. 지난주 기훗기훗 참고

❇️ 기후적응형 품종, 문제는 보급

= 경향신문 10월 16일

정부는 농산물 중에 기후적응형 품종이라는 걸 개발합니다. 기후가 변하면서 원래 재배하던 곳에서 특정 작물을 기르지 못하는 경우가 생기니까, 여기에 대응하기 위해 변하는 기후에도 살 수 있는 작물로 개량하는 거죠.

문금주 더불어민주당 의원이 농촌진흥청에서 제출받은 자료를 보면, 정부가 기후적응형 품종 개발에 투입한 예산은 2015년부터 매년 80억 원 정도입니다. 농진청에 따르면 여름 배추 재배가 가능지는 평균 9만5918㏊였지만, 2030년에는 1만5044㏊로 줄 것으로 평가됩니다. 사과는 2070년이면 강원 일부 산지를 제외하고 재배가 불가능할 것으로 예측했습니다.

그러나 현장에서 보급은 잘 이뤄지지 않다는 평가입니다.

🐤기훗기훗 한마디

현장 보급이 잘 이뤄지지 않는 이유는 명확하지 않은 것 같습니다. 만약 농민들이 기후변화로 인해 다른 품종의 필요성을 느낀다면 보급이 저조할 이유가 무엇일까요.

❇️ 세계 이산화탄소 농도 최고치 갱신

= WMO 10월 16일

세계기상기구(WMO)는 최근 2024년 세계 온실가스 현황을 평가한 보고서를 발간했습니다. 대기 중 이산화탄소 수치가 2024년에 치솟아 최고치를 갱신했다는 내용입니다. 매년 최고치를 갱신 중이지만, 유독 빠르게 치솟았다는 건데요. 2024년 연평균 이산화탄소 농도는 423.9ppm입니다. 이는 2004년 377.1ppm에서 크게 늘어난 수치입니다.

2024년 급격하게 이산화탄소 농도가 증가한 원인은 산불에 의한 온실가스 배출이 크게 늘었고, 반면 육지(숲, 토양)와 바다가 흡수하는 효율이 줄었기 때문입니다. 산불이 나면 이산화탄소를 저장할 수 있는 숲이 줄어듭니다. 또 2024년은 바다가 전반적으로 뜨거워지는 엘니뇨 현상이 나타났고, 이에 따라 바다의 온실가스 흡수 능력이 떨어집니다.

🐤기훗기훗 한마디

역시 자연 흡수원의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. '자연' 그 자체 말이죠.

기훗기훗 뉴스레터 재밌게 보셨나요?

혹은 보다가 거슬리는 게 있었나요?

살아지구에 피드백을 남겨주세요.

임병선 기자 bs@disappearth.org 메일 보내기