발전소 온배수 염소 주입, 한국과 일본의 결정적 차이

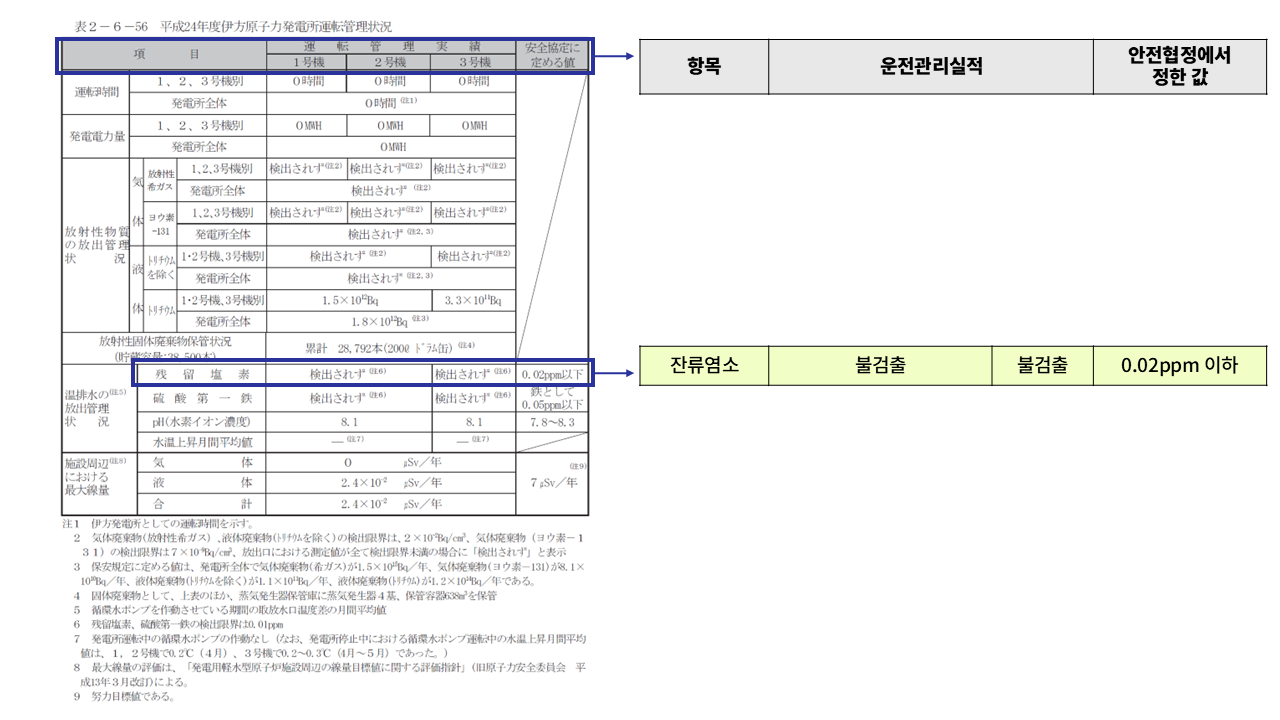

2016년 1월, 일본 에히메현 이카타 원자력발전소에서 사고가 발생했다. 바다로 내보내는 배출수의 잔류염소 농도가 0.029ppm까지 올라간 것이다. 문제가 생겼다고 판단하는 기준은 0.02ppm이었다. 발전소를 운영하는 시고쿠전력은 즉각 주변 해역을 긴급 조사했고, 에히메현 환경관리위원회에 내용을 보고했다.

잔류염소는 이미 기준치를 넘겨 주변 바다로 배출됐다. 다만 발전소 인근 해역에서는 잔류염소가 검출되지 않았다. 잔류염소는 휘발성이 있어 공기 중으로 증발하거나, 바닷물에 희석되는 특징을 가졌기 때문이다. 발전소 측은 기준치를 넘겨 배출은 됐지만, "주변 해역에는 영향은 인정되지 않았다"고 말했다. 주변 바다에서까지 잔류염소가 검출됐다면 더 심각한 문제로 발전했을 문제였다. 발전소는 재발 방지를 약속했다.

0.029ppm. 일본에서는 지자체에 보고까지 해야 하는 사고였다. 그러나 한국에서는 이보다 6배 높은 농도가 바다에 흘러가도 아무런 제재가 없다.

살아지구가 입수한 영흥화력발전소의 '2022년 환경친화경영 추진현황 보고서'를 보면 냉각수를 바다로 배출하기 전 잔류염소 농도는 0.15~0.19 ppm이다. 영흥화력발전소에서 보고한 주변 바다의 잔류염소 농도(최대 0.19ppm)는 이카타 원자력발전소가 '사고'로 본 농도(0.029ppm)의 약 6.5배에 달한다. 또 이카타 원자력발전소가 에히메현과 맺은 합의 기준치(0.02ppm)에 비하면 9.5배다.

게다가 주변 바다에서는 잔류염소가 검출되지 않은 이카타 원자력발전소와 달리 영흥화력발전소 주변 바다에서는 최대 0.1ppm, 평균 0.04ppm의 잔류염소 농도가 측정됐다. 그럼에도 한국에서 아무 일 없이 넘어간 건 ’배출 기준’과 ‘합의’가 없기 때문이다.

한국과 일본 발전소의 잔류염소

발전소가 잔류염소를 관리해야 하는 이유는 명확하다. 바닷물에서 잔류염소는 농도 0.0075ppm만 돼도 주변 해양생태계에 영향을 미치는 물질이기 때문이다. 미국 환경보호청(EPA)은 바닷물에서 소독 물질로 인해 남는 염소 농도가 0.0075ppm 이하여야 해양생물에 만성적 영향이 없다는 권고 수준을 정하고 있다.

화력발전소와 원자력발전소는 바닷물을 끌어올려 냉각수로 사용하는데, 이 과정에서 따개비나 홍합 등이 배관에 달라붙는 문제를 방지하기 위해 소독제를 쓴다. 흔히 ‘해수전해설비’라는 장치로 바닷물을 전기로 분해해 락스의 원료인 차아염소산나트륨을 생산하고 배관을 통해 일정량 흘려보낸다. 차아염소산나트륨이 따개비나 홍합이 어린 상태일 때 죽이거나 달라붙지 못하게 하는 효과를 가졌기 때문이다. 하지만 관리가 미흡하면 차아염소산나트륨이 배관 내에서 모두 사라지지 않아 잔류염소 형태로 바다로 흘러나간다.

한국과 일본은 잔류염소를 둘러싼 이해관계가 같다. 하지만 관리하는 측면에서 결정적 차이가 있다. 차이가 발생하는 부분은 ‘①배출 농도’와 ‘②합의’다.

결정적 차이① 배출할 때 잔류염소 수치

한국과 일본은 모두 화력발전소 혹은 원자력발전소를 해안에 배치한다. 그런데 해안 인근에서 어업도 활발하다. 이렇게 되면 해수전해설비로 생산한 염소로 인해 어민이 피해를 입을 수 있다.

이카타 원자력발전소를 운영하는 시고쿠전력이 냉각수를 바다로 배출할 때 잔류염소 농도 목표는 ‘검출한계미만’이다. 검출한계미만이란 측정기로는 측정하기 어려운 정도로 낮은 수치를 의미한다. 주변 바다에 미치는 영향을 최소화하기 위해 0이라고 볼 수 있는 값으로 정한 것이다.

일본 발전소는 사용하고 난 냉각수를 바다로 내보내기 전 ‘방수피트’라는 구조물에 모았다가 내보낸다. 잔류염소 측정기가 이 방수피트에 설치돼 있고, 이 곳에서 측정한 값이 ‘불검출’로 나오는 걸 목표로 한다. 다만 목표와는 별개로 기준은 0.02ppm로 정했다. 해당 기준을 넘으면 대응하기 위해서다.

때문에 이카타 원자력발전소는 2016년 1월에 0.029ppm이라는 잔류염소 농도가 검출되자 ‘사고’로 대한 것이다. 마이즈루 화력발전소 등 일본의 다른 발전소도 ‘불검출’을 목표로 설정하고 있다.

반면 영흥화력발전소를 비롯한 국내 발전소는 측정은 하지만 높은 농도로 배출해도 책임을 지지 않는다. 지켜야 할 기준 자체가 없기 때문이다.

결정적 차이② 일본과 달리 기준이 없는 한국 발전소

이런 차이가 발생한 이유는 일본은 발전소와 지자체가 주변 환경 관리에 대해 합의할 때 잔류염소 기준을 정했지만, 한국은 합의한 적이 없기 때문이다. 일본과 한국 모두 물 관련 법률에서 발전소 온배수의 잔류염소 기준은 설정하고 있지 않다. 지역 주민들은 지자체가 발전소와 합의한 결과를 통해 보호를 받는다.

이카타 원자력발전소의 잔류염소 농도 0.02ppm이라는 기준은 ‘원자력발전소 주변의 안전 확보 및 환경 보전에 관한 협정서’에 명시됐다. 이카타 원자력발전소와 발전소가 자리잡은 지자체인 에히메현이 합의한 결과다. 이 합의로 인해 법적 구속력이 생겼다.

에히메현과 시고쿠전력은 해당 협정서 전문을 누구나 볼 수 있는 홈페이지에 공개하고 있다. 원문을 보면 “방수구(배출구)에서 잔류염소를 0.02ppm 이하로 유지하는 등 주변 해역의 수질에 영향을 미치지 않도록 적정 관리해야 한다”고 써 있다.

第5条 丙は、発電所からの排水について、第1条に定めるところにより管理するほか、放水口において残留塩素を 0.02ppm 以下、硫酸第1鉄(鉄として)を 0.05 ppm 以下、水素イオン濃度(pH)を7.8から 8.3の間に保つ等、周辺海域の水質に影響を及ぼさないよう適正管理に努めなければならない。

제5조 '병'은 발전소로부터의 배수에 관하여, 제1조에서 정하는 바에 따라 관리하는 것 외에, 방수구(배출구)에서 잔류염소를 0.02 ppm 이하, 황산 제1철(철로서)을 0.05 ppm 이하, 수소이온농도(pH)를 7.8에서 8.3 사이로 유지하는 등, 주변 해역의 수질에 영향을 미치지 않도록 적정 관리에 노력하여야 한다.

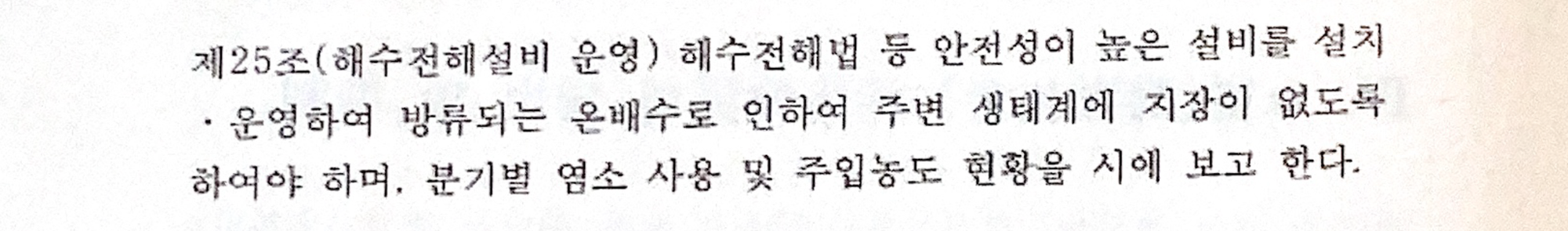

한국 발전소도 지자체와 ‘환경협정’을 맺는다. 살아지구가 입수한 영흥화력발전소와 인천광역시가 체결한 환경협정서를 보면 잔류염소에 대한 언급은 있으나 ‘기준’은 없다. 원문의 제25조 ‘해수전해설비 운영’ 항목을 보면 “분기별 염소 사용 및 주입농도 현황을 시에 보고한다”고 돼 있을 뿐 수치 제한은 없다. 어떤 수준에 도달해야 문제로 볼 것인지 기준조차 없는 것이다.

실제 한국남동발전이 밝힌 ‘방류 시 자체적으로 정한 수준’은 잔류염소 농도 0.1ppm은 법적 구속력이 없다. 특히 영흥화력발전소가 발간한 보고서를 보면 보면 1월 0.15ppm, 2월 0.19ppm, 3월 0.18ppm을 배출하는 등 자체 수준마저 넘을 때도 있다.

한국 해양 생태계와 어민 보호 주체인 해양수산부는 과거 냉각수 배출 잔류염소 농도가 0.01ppm 이하여야 적절하다는 결론을 낸 바 있지만 규제나 협약을 이끌어내지는 못했다. 2007년 12월 한국해양연구원은 해양수산부의 용역을 받아 ‘해양생태계 보전을 위한 온배수 관리방안 연구’를 발간했다. 해당 보고서에서 연구진은 “온배수에 포함돼 배출되는 염소량은 잔류염소량 기준으로 0.01㎎/ℓ(ppm) 이하로 하는 것이 바람직하다”고 결론지었다.

임병선 기자 bs@disappearth.org 메일 보내기