스스로 베놓고 "숲 없어요"...생태자연도 악용 사례 178건

개발을 목적으로 의도적으로 산림을 훼손한 뒤 생태자연도 등급 하향을 요구하는 사례가 최근 10년간 178건에 달하는 것으로 나타났다. 생태적 가치가 높은 숲을 보호하는 제도를 편법으로 피한 것이다.

숲 베고 나서 등급 하향 신청...제도 허점 악용

국립생태원 연구진은 최근 2014년부터 2024년까지 접수된 생태자연도 등급 변경 958건을 전수 조사했다.

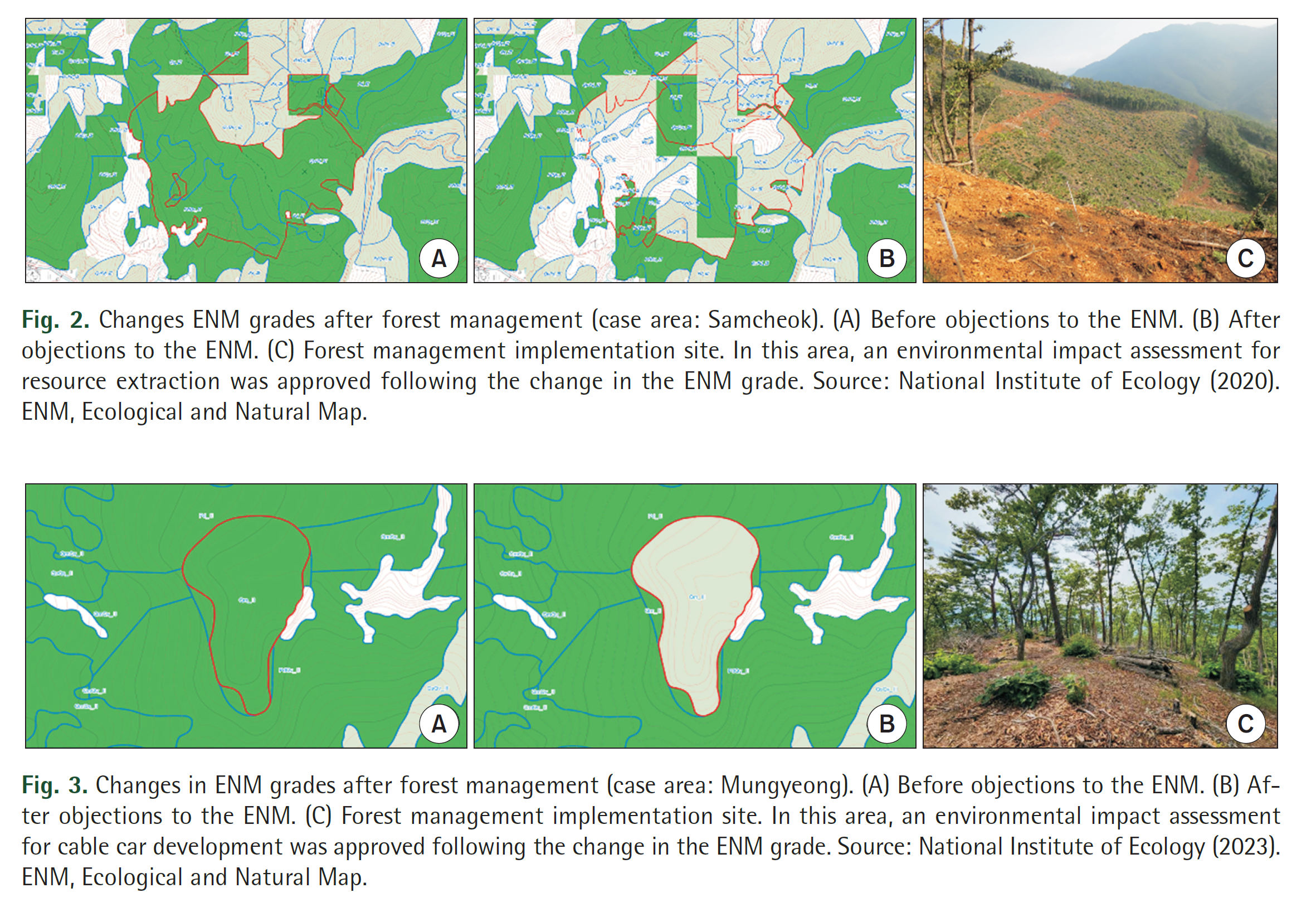

연구진은 일부 사례에서 개발을 위해 의도적으로 등급을 낮추려는 시도를 확인했다. 산림관리 승인을 받아 나무들을 벤 뒤, 현재 숲이 아니라는 점을 근거로 생태자연도 등급 조정을 신청하는 방식이다. 명백한 제도 악용이다.

전수조사 결과에서는 178건(18.58%)이 산림관리 후 등급 조정 신청이 제기됐다. 의도적 훼손으로 볼 수 있는 사례들이다. 해당 산림은 이의신청이 있었던 숲 면적의 31.23%를 차지한다.

생태자연도는 국립생태원이 특정 산림의 현황과 자연 상태 등을 조사해 해당 숲이 생태적으로 얼마나 중요한지 등급을 매기는 제도다. 토지를 가진 소유자가 현재 생태자연도 등급이 잘못 매겨졌다고 판단하면 이의제기를 통해 등급 조정을 요구할 수 있다. 등급이 낮아지면 환경영향평가 없이 개발이 가능해지거나, 개발 승인을 받기가 훨씬 쉬워진다.

또 생태자연도와 별개로 산림청과 지자체를 통해 가지치기, 벌채 등 '산림관리' 허가를 받아 나무를 벨 수 있다. 산림관리 허가를 받을 경우 원래는 다시 숲을 조성해야 하지만, 일부 산림 소유자는 다시 심기 전에 생태자연도를 낮추고 그 사이에 개발을 하는 방식을 쓴 것이다.

국립생태원에 따르면 실제로 삼척의 한 지역에서는 산림관리 후 등급이 하향 조정됐고, 이후 자원 채굴을 위한 환경영향평가가 승인됐다. 문경의 사례에서는 케이블카 개발사업이 같은 과정을 거쳐 추진됐다.

"합법적 생태계 파괴" 심각

특히 산림관리가 이뤄진 지역의 생태등급 변화는 심각한 수준이었다. 분석 결과, 1등급 지역 면적은 관리 전 3,338만㎡에서 관리 후 1,065만㎡로 급감했다. 최우선 보호 대상이었던 숲이 의도적으로 줄어든 것이다. 이에 따라 개발이 가능한 3등급 지역은 31만㎡에서 1,183만㎡로 폭증했다.

산림관리 명목 이의신청은 개발 압력이 높은 경기도(31건)와 경남(30건)에서 많았고, 숲 자체가 많은 강원특별자치도(53건)에서 집중적으로 발생했다.

산림관리 유형을 분석한 결과, 전체 또는 일부 벌채가 117건으로 가장 많았다. 이어 간벌(솎아내기) 42건, 병해충 방제 13건, 가지치기 4건 순이었다.

환경부, 5년 유예 지침 마련했지만..."불충분"

문제는 산림관리가 생태계 건강을 위한 정상적인 활동으로 분류돼, 이를 통한 환경 훼손에는 법적 제재가 없다는 점이다. 불법 훼손의 경우 10년간 등급을 유지하지만, 합법적 산림관리 후에는 등급 하향이 가능한 법적 허점이 악용되고 있는 것이다.

이러한 문제를 인식한 환경부는 2024년 9월 관련 지침을 개정했다. 산림관리가 실시된 지역은 향후 5년간 관리 이전의 조사 자료를 기준으로 등급을 평가하도록 한 것이다.

그러나 연구진은 이런 조치가 부족하다고 지적했다. 현행 생태자연도 기준에서는 수령 30년 이상의 자연성 높은 식생을 1등급으로 분류하는데, 훼손된 산림이 5년 만에 이전 상태로 회복되기는 어렵다는 것이다.

오우석 국립생태원 연구원은 "산림관리와 생태자연도 제도가 본래 목적에 맞게 운영되도록 심층 연구가 필요하다"며 "향후 이의신청 사례를 지속적으로 분석해 법 개정의 실효성을 평가해야 한다"고 강조했다.

이번 연구 결과는 국제학술지 'Proceedings of the National Institute of Ecology' 최신호에 게재됐다.

임병선 기자 bs@disappearth.org 메일 보내기