온배수 피해는 인정하지만 대책은 '침묵'

법원이 발전소 온배수로 인한 어업피해를 인정한 지 1년이 지났지만, 근본적인 해결책 마련은 논의조차 되지 않고 있다. 발전소가 연간 배출하는 온배수는 약 600억톤에 달하지만 제22대 국회에 관련 규제 법안은 단 한 건도 발의되지 않은 상태다.

기후변화로 인한 수온 상승에 온배수까지 더해지면, 주변 해역 수온이 임계치를 넘어설 가능성이 커져 정교한 규제 마련이 요구된다.

어린 해양생물에 더 '치명적'...하루만에 70% 사망

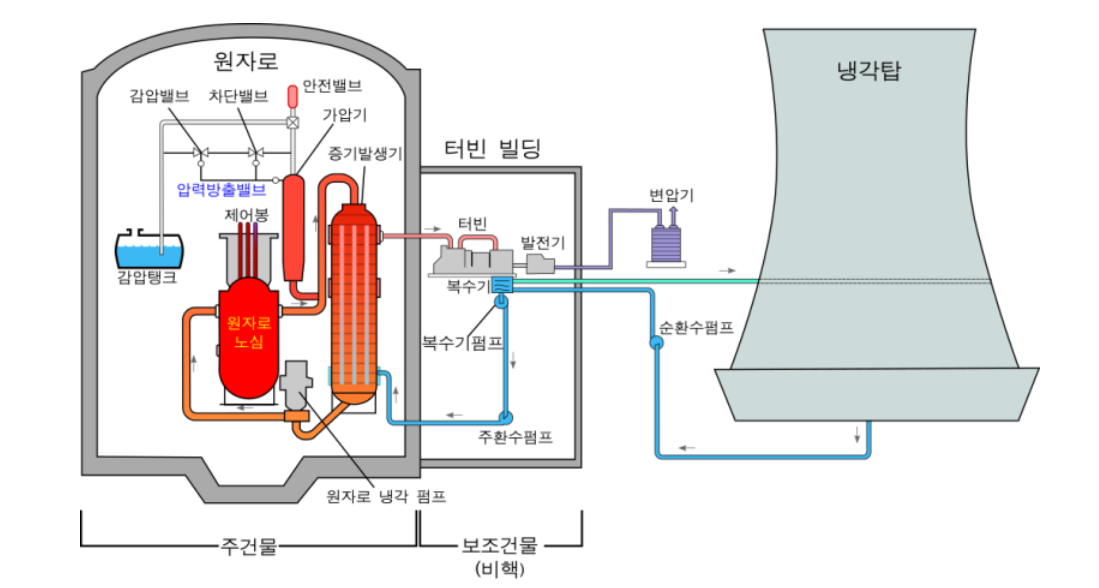

발전소는 값싸고 효율적인 전략 생산을 위해 해수를 냉각수로 사용하는 관류냉각방식을 취한다. 설계가 간단하고 경비가 적게 들기 때문이다.

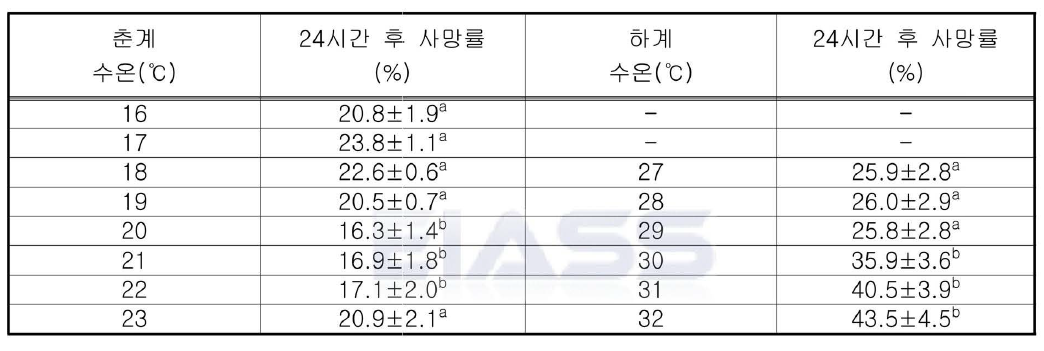

국내 발전소는 냉각수로 쓴 해수를 수온이 7~8℃ 높아진 상태로 바다에 방류한다. 이것이 온배수다. 문제는 수온이 단 3℃만 높아져도 먹이사슬의 핵심인 요각류 유생의 사망률이 급격히 높아진다는 점이다.

요각류 유생은 해양 먹이 사슬의 기초단계인 작은 갑각류를 말한다. 2011 영흥화력 사후환경영향조사 결과통보서를 보면, 요각류 유생은 초기 수온(27℃)보다 3℃만 상승하자 하루만에 35.9%가 사망했다. 수온이 5℃로 더 올랐을 땐 치사율이 43.5%까지 치솟았다. 특히 대하 유생은 5℃ 상승에 하루만에 69.8%가 폐사했다.

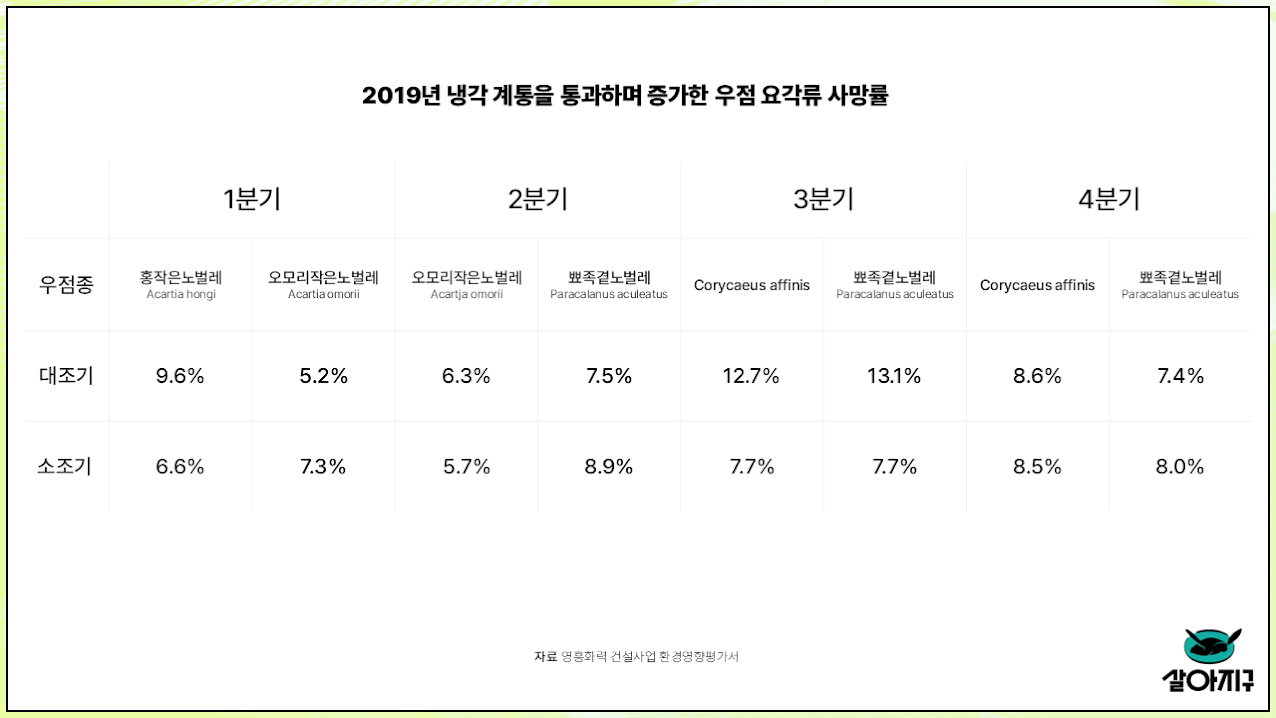

2019년 '영흥화력 5·6호기 사후환경영향조사 보고서'를 보면, 먹이사슬 중간고리 역할을 하는 동물플랑크톤의 경우 발전소 냉각 계통 통과 과정에서 1년간 2만3906개체(1㎥당)가 즉사했다. 흔한 요각류중 하나인 'Paracalanus aculeatus'의 즉사율은 최대 13.1%에 달했다.

반세기 넘도록 '법적 기준 부재'

산업통상부가 국회에 제출한 자료에 따르면 정부 산하 주요 6개 발전소(한국수력원자력,한국서부·중부·동서·남부·남동발전소)에서 연간 배출하는 온배수는 약 600억톤이다. 매일 1억 6000톤이 배출되는 셈이다.

화력·원자력 발전이 도입된 지 반세기가 넘었지만, 별도 배출 온도를 제한하는 법적 기준이나 관리 기준은 없다. 온배수에 대한 유일한 법적 정의는 '물재이용법'에 명시된 '배출수'로, 방류 허용 온도가 40℃다.

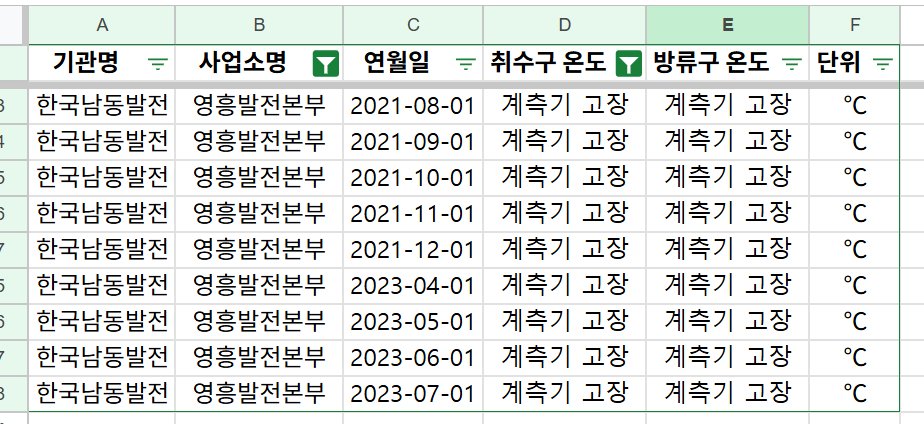

환경영향평가법에 따라 온배수를 평가대상으로 고려하더라도, 강제성은 없다. 계측기 고장을 이유로 수개월간 수온 측정을 하지 않아도 법적 책임을 물을 수 없는 실정이다.

미국의 경우 연방수질오염관리법(Federal Water Pollution Control Act)에 온배수 배출에 관한 별도의 조항을 두고 있다. 이 법을 근거로 주 정부가 독자적인 관리 규정을 제정하고 있다. 또한 연방 환경보호청(EPA)은 인위적인 열 배출로 인한 주간 평균 수온의 최대 허용 증가폭은 1℃ 이하로 제한하고 있다.

송옥주 의원은(더불어민주당·화성갑) 지난달 보도자료를 통해 "냉각수에 사용되는 화학물질 배출 기준과 수온 규제를 마련해야 한다"고 했지만, 법안 발의까지 이어지지는 않고 있다.

냉각탑 설치 요구 20년째 '묵살'…비용추계도 안 해

최중기 인하대 해양학과 교수는 영흥화력발전 건설 전, 부실한 환경영향평가서를 보완하고 냉각탑 도입을 강력하게 촉구했었다.

최중기 교수는 1995년 2월부터 7월까지 영흥화력발전소 환경영향평가기관인 한국전력기술 측 요청으로 3차례 해양 생태계 관련 자문을 했다.

그는 4일 살아지구와 통화에서 "당시 냉각탑을 설치를 심도 있게 검토"할 것을 요구했지만 받아들여 지지 않았다고 했다.

냉각탑은 냉각수를 재사용해 온배수 발생을 줄이지만, 관류식보다 초기 비용이 비싸 국내 발전소에서는 사용하지 않는다. 하지만 뉴욕주는 열오염 방지를 위해 2003년부터 관류냉각식에서 폐쇄순환식 전환을 조건으로 재허가를 하고 있다.

그러나 남동발전은 최 교수의 권고에도 값싼 관류 방식을 선택했다. 최 교수는 "당시 환경 피해까지 포함한 비용 분석도 없던 것으로 안다"고 했다.

피해는 어민에게

온배수로 인한 생태계 교란은 어민들의 직접적인 경제적 손실로 이어졌다.

영흥화력발전 인근의 섬들은 현재 굴의 개체수가 급감했다. 강만수 승봉리 이장은 주민들이 굴을 채취해 벌어 들인 수익이 연간 4~5억 수준이었다고 했다. 굴 채취가 줄어들면서 승봉도 주민들의 겨울철 수익이 크게 줄었다고 했다.

한국남동발전은 약 45억원의 보상금을 인근 어민들에게 지급하기로 했으나 한국중부발전이 보령화력발전소 인근 어민에게 지급한 보상금(2011년 기준 약 280억원)에 비하면 턱없이 작다.

보상은 일회로 끝나지만 고수온에 의한 어업 피해는 지속된다. 더군다나 기후변화에 의한 고수온 현상에 온배수가 더해지면 해양 생태계는 지금보다 더 급속도로 변할 수 밖에 없다. 적절한 피해 보상과 함께 발전소 운영 시스템 개편이 이뤄져야 하는 이유다.

강만수 승봉리 이장은 4일 살아지구와 통화에서 "선택지가 있다면 발전소 건설 전 마을로 돌아가고 싶다"며 당장의 피해 보상보다 어족 자원 유지가 장기적으로 마을에 득이 된다고 말했다.

임병선 기자 bs@disappearth.org 메일 보내기